国际知名学者Dan Larhammar:基因组加倍是推动脊椎动物神经系统演化的关键动力

11月06-09日,受中心董波教授和王玮教授邀请,瑞典皇家科学院院士、前院长、欧洲科学院院士、国际科学理事会会士、乌普萨拉大学分子细胞生物学教授Dan Larhammar来访,并在鱼山校区和浮山校区为海大师生做了多场报告。

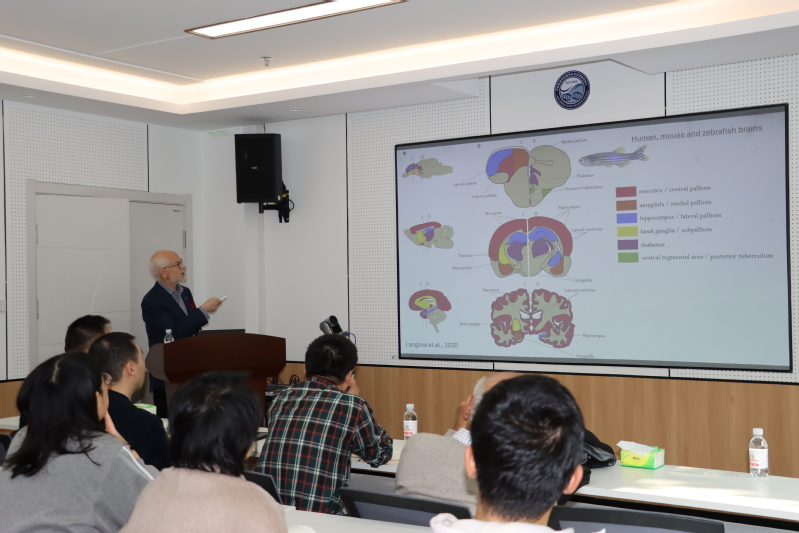

Larhammar教授目前同时任职于瑞典乌普萨拉大学及广东智能科学与技术研究院。他的研究长期聚焦于基因家族进化与神经系统功能的关联。其团队深入分析表明,脊椎动物祖先阶段经历的两次全基因组加倍,产生了大量与神经发育及功能相关的关键基因,从而推动了神经系统的演化,促成了色觉、弱光视觉等关键能力的获得。

我们的研究显示,从神经肽、G蛋白偶联受体、蛋白激酶,到电压门控与配体门控离子通道(如感知温度的TRP通道家族),这些构成复杂神经系统基础的分子元件的多样化,很大程度上归功于早期的基因组加倍事件, Larhammar教授解释道。

特别值得一提的是其团队在视觉系统方面的突破性发现。Larhammar教授指出:我们可以说,正是这些古老的基因组加倍,使得我们拥有了视锥细胞负责的精细色觉和视杆细胞负责的暗光视觉。构成这两种光感受器特异性功能的蛋白质组合,正是在早期的全基因组复制过程中产生的。

这一结论为著名科学家Susumu Ohno于1970年提出的基因重复驱动进化的经典假说提供了强有力的现代基因组学证据,并精准定位了其发生的时间点。

关于报告人:

Dan Larhammar教授是国际学术界享有盛誉的学者。于1984年获得瑞典乌普萨拉大学医学科学博士学位,早期研究集中在对食欲调节有重要作用的神经肽Y(NPY)的功能。作为访问学者在加利福尼亚斯克里普斯研究所工作一年后,他专注于NPY受体的克隆和分子药理学研究,发现了多个NPY受体,阐明了其在脊椎动物中的进化过程及药理学特性。随后他的研究扩展到了脊椎动物眼睛的分子进化,特别是视网膜中杆状细胞和锥状细胞的起源,以及神经递质和激素及其受体的进化,还研究了与帕金森病相关的多巴胺受体。近年来,他致力于研究学习和长期记忆的分子机制,重点关注谷氨酸受体(AMPA和NMDA家族)及其相关的调节蛋白。研究涵盖神经生物学、内分泌学、进化与药理学,目前主要利用斑马鱼模型探索长时记忆的形成机制。

Larhammar教授于2007年当选瑞典皇家科学院院士,并在2018年至2022年期间担任该院院长,学术领导力备受推崇。他同时也是欧洲科学院院士和国际科学理事会会士。除了前沿科学研究,他还积极致力于推动科研诚信、区分科学与伪科学,并致力于改革科学出版体系以应对学术不端和降低出版成本。

Larhammar教授的研究不仅深化了我们对生命进化,特别是神经系统起源的理解,也凸显了基础科学在解释生命奥秘中的根本重要性。

English

English 中文

中文